|

|

|

| Строка 5: |

Строка 5: |

| | <br> | | <br> |

| | | | |

| - | § 2. Топливно-энергетическая промышленность<br><br>Производство и потребление топлива и энергии служат основой обеспечения необходимых условий жизнедеятельности и развития человечества, уровня его экономического развития, а также взаимоотношений общества с окружающей средой. Эта особая роль энергетики в полной мере проявилась уже в XX в., когда начали широко использовать все виды минерального топлива и на их базе производить электроэнергию и тепло. Неудивительно, что именно в эту эпоху топливно-энергетическая промышленность превратилась в одну из ведущих отраслей мирового хозяйства. На рубеже XXI в. проблемы энергоснабжения и энергетической безопасности приобрели еще большее значение.<br><br>Мировое потребление первичных энергоресурсов (ПЭР) постоянно возрастает. Если в 1950 г. оно составляло 3,9 млрд т условного топлива (тут), то в 2005 г. увеличилось до 14, 8 млрд тут, а к 2020 г может возрасти до 20 млрд тут. При этом доля развивающихся стран в мировом потреблении ПЭР все время возрастает и уже приближается к 45 %. Но поскольку население Юга гораздо больше, чем население Севера, то в расчете на душу населения на Севере потребляется в среднем 7 т, а на Юге 1 т условного топлива в год.<br><br>В течение XX в. в структуре потребления топлива и энергии произошли очень большие изменения. В середине этого столетия на смену угольному этапу пришел нефтегазовый этап, продолжающийся и теперь. В 2005 г. в структуре потребления первичных энергетических ресурсов на нефть приходилось 38,5 %, на уголь — 21,5 %, природный газ — 24,8 %, гидроэнергию — 9,1 % и на атомную энергию — 6,1 %. Согласно прогнозам, в перспективе больших изменений в этой структуре не предвидится. <br><br>Нефтяная промышленность — ведущая отрасль мировой топливно-энергетической промышленности. Она очень сильно влияет на все мировое хозяйство, да и на мировую политику. Нефть используется не только как источник энергии, но и как важное сырье для химической промышленности. Мировая добыча нефти, составлявшая в 1950 г. 525 млн т, в 2007 г. достигла 4,15 млрд т, то есть за 57 лет выросла в 7,3 раза. Такой рост вполне объясним. Он связан с постоянным возрастанием потребностей в этом виде ПЭР, с открытием многих новых крупных и крупнейших нефтяных бассейнов фактически во всех частях света. Конечно, нужно учитывать и освоение нефтегазовых акваторий континентального шельфа, которые в 1950 г. давали менее 1/10 добываемой в мире нефти, а ныне обеспечивают уже почти 1/з нефтедобычи. При этом и цена на нефть, которую обычно определяют в долларах за баррель (159 литров) не оставалась неизменной. В 1990-х гг. она оставалась относительно стабильной на уровне 15—20 долларов, но в начале XXI в. цена начала быстро расти — до 50 долларов в 2005 г., 80-90 долларов в 2007 г. и 140—150 долларов в 2008 г. Такой рост цен на нефть послужил одной из причин мирового финансово- экономического кризиса 2008—2009 гг.<br><br>География мировой добычи нефти. Главная особенность мировой нефтедобычи заключается в очень высокой доле стран Юга. Ведущую роль здесь играют страны — члены ОПЕК, которые определяют путем переговоров между собой квоты добычи нефти и регулируют ее поставки на мировой рынок. В 2005 г. суммарная добыча нефти странами ОПЕК превысила 1,6 млрд т, составив 42 % мировой добычи. Но если учесть, что довольно много нефти добывают и другие страны Юга, не входящие в ОПЕК (Мексика, Бразилия, Китай, Ангола, Египет и др.), то общая доля стран Юга увеличится до 66 % (для сравнения: 19 % добывается в странах Севера и 15 % — в странах с переходной экономикой). Из континентов мира на первом месте по добыче нефти оказывается зарубежная Азия, благодаря странам Персидского залива.<br><br>Всего в мире добыча нефти ведется примерно в 100 странах. Но географию мировой нефтедобычи определяют те 12 стран, где она превышает 100 млн т в год (см. табл. 27).<br><br>Более половины всей добываемой в мире нефти поступает на мировой рынок. Главными экспортерами нефти являются страны Персидского залива, Россия, страны Западной Европы, Северной и Западной Африки и Карибского бассейна (рис. 39). А главными импортерами выступают США, страны Западной Европы, Япония и Китай. <br><br>rfhn<br><br><br>Таблица 27<br><br>Главные нефтедобывающие страны мира в 2007 г.<br><br>4x7<br><br>Страна Добыча, млн т Страна Добыча, млн т<br>1. Россия 490 7. Норвегия 160<br>2. Саудовская Аравия 475 8. Канада 157<br>3. США 380 9. Венесуэла 154<br>4. Иран 200 10. Нигерия 123<br>5. Китай 180 11. Кувейт 121<br>6. Мексика 170 12. ОАЭ 120<br><br>По рисунку 39 можно определить и главные морские «нефтяные мосты», то есть направления перевозок нефти от производителей к импортерам:<br><br>— Персидский залив —> Япония, Китай и Республика Корея;<br>— Персидский залив —> зарубежная Европа;<br>— Персидский залив —> США;<br>— Карибский бассейн —> США;<br>— Юго-Восточная Азия —> Япония, Китай и Республика Корея;<br>— Северная Африка —> зарубежная Европа;<br>— Западная Африка —> зарубежная Европа;<br>— Западная Африка —> США, Латинская Америка.<br><br>К этому перечню остается добавить главный сухопутный «мост», связывающий Россию со странами зарубежной Европы и странами СНГ. Ныне Россия выступает в роли не только крупнейшего производителя, но и крупнейшего экспортера нефти на мировой рынок, причем темпы роста импорта превышают рост нефтедобычи. В 2007 г. Россия экспортировала (в основном в дальнее зарубежье) почти 350 млн т нефти и нефтепродуктов, получив за них 160 млрд долларов, обеспечивших ее основные валютные доходы.<br><br><br>Газовая промышленность отличается постоянным и устойчивым ростом: мировая добыча природного газа увеличилась с 1 трлн м3 в 1970 г. до 3 трлн м3 в 2007 г. Среди крупных газодобывающих регионов мира первое место занимает СНГ, за ним идут Северная Америка, потом зарубежная Азия, зарубежная Европа и другие регионы. Из отдельных стран по добыче природного газа особо выделяются Россия и США (табл. 28).<br><br><br>Таблица 28<br><br>Первые десять газодобывающих стран, 2006 г.<br><br>4x6<br><br>Страна Добыча, млрд м3 Страна Добыча, млрд м3<br>1. Россия 656 6. Алжир 85<br>2. США 524 7. Великобритания 80<br>3. Канада 187 8. Индонезия 74<br>4. Иран 105 9. Саудовская Аравия 74<br>5. Норвегия 88 10. Нидерланды 62<br><br>Из таблицы следует, что страны, занимающие первые три места в добыче природного газа, дают почти половину (46 %) мировой добычи, а первые 10 стран — 63 %.<br><br>Большинство стран ведет добычу природного газа на суше. Но в Мексиканском, Гвинейском, Персидском заливах, в Карибском, Северном, Каспийском и морях <br><br>Юго-Восточной Азии широко используются шельфовые месторождения. Например, в Великобритании, Норвегии, Дании, ОАЭ, Катаре, Таиланде, Вьетнаме, Новой Зеландии доля морской добычи газа составляет 75-100 %. Россия, как исконно континентальная страна, ведет добычу главным образом на суше. Правда, в 2009 г. началась добыча «морского газа» у берегов Сахалина, а в ближайшей перспективе ожидается освоение газовых месторождений на шельфе Каспия и Баренцева моря (Штокманов- ское месторождение).<br><br>Около 30 % всего добываемого в мире природного газа участвует в экспортно-импортных операциях. В роли крупнейших экспортеров газа выступают Россия (190 млрд м3 в 2008 г.), Канада, Норвегия, Алжир, Нидерланды, Туркмения и Индонезия. Главные импортеры газа находятся в зарубежной Европе — это Германия, Италия, Франция, в зарубежной Азии — Япония, Республика Корея и в Северной Америке — США, которые ежегодно ввозят более 1000 млрд м3 газа.<br><br>Экспорт природного газа осуществляется двумя способами: 1) по магистральным газопроводам и 2) в сжиженном виде с помощью морского транспорта. Соотношение между ними в 2006 г. составляло 540 и 210 млрд м3. Магистральные газопроводы обеспечивают в основном внутрирегиональную и внутриконтинентальную торговлю. Именно таким способом газ транспортируется из Норвегии и Нидерландов во многие соседние страны зарубежной Европы, из Канады — в США. Еще более показателен пример России, единая газопроводная система которой связана с аналогичными системами других стран СНГ и Балтии, практически всех (кроме Албании) стран Восточной Европы, многих стран Западной Европы, а также Турции. Ведется строительство газопровода, который соединит Россию со странами Восточной Азии, прежде всего с Китаем. Во второй половине XX в. в качестве нового важного фактора мировой энергетики начал выступать сжиженный природный газ (СПГ). Быстрое увеличение его экспорта на 9/ю связано с развивающимися странами, которые с помощью СПГ обеспечили себе широкий выход на мировой газовый рынок. В настоящее время экспортом СПГ занимаются, по меньшей мере, 10 развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Среди них особо выделяются Индонезия, Алжир, Малайзия, Катар и Нигерия.<br><br>Угольная промышленность развивается не столь быстрыми темпами, хотя мировая добыча угля уже превысила 6 млрд т. Из крупных регионов мира первое место по добыче занимают зарубежная Азия, второе — Северная Америка, третье — зарубежная Европа, четвертое — СНГ. В первую пятерку стран входят: Китай (2200 млнт), США (1050), Индия (450), Австралия (375) и Россия (325).<br><br>В международную торговлю ежегодно поступает 800 млн т угля. Крупнейшими его экспортерами являются США, Австралия, ЮАР, импортерами — Япония, Западная Европа. Мощные морские грузопотоки угля образовали так называемые «угольные мосты»: <br>США —Западная Европа, <br>США —> Япония, <br>Австралия —> Япония, <br>Австралия —> Западная Европа, <br>ЮАР —> Япония.<br><br>Электроэнергетика также входит в состав мирового топливно-энергетического комплекса, образуя как бы его второй «этаж». Более того, она является базовой отраслью не только ТЭК, но и всего мирового хозяйства. <br><br>Такое ее положение объясняется тем, что электроэнергия представляет собой универсальный и технологически самый современный вид использования энергии, к тому же экологически безопасный. Характерные для этой отрасли опережающие (по сравнению с другими отраслями ТЭК) темпы роста не могли не сказаться и на динамике мирового производства электроэнергии, которую демонстрирует рисунок 40. Из него следует, что за вторую половину XX в. и начало XXI в. мировое производство электроэнергии увеличилось в 20 раз. 55 % мировой выработки обеспечивают экономически развитые страны Запада, 35 % — развивающиеся страны и 10 % — страны с переходной экономикой.<br><br>rfhn<br><br>Выработка электроэнергии из расчета на душу населения колеблется в очень больших пределах: от 25000 кВт*ч в Норвегии до 20—30 кВт • ч в некоторых странах Тропической Африки. Тем не менее в «первую десятку» стран по размерам производства электроэнергии входят уже три развивающиеся страны.<br><br>Таблица 29<br><br>Десять первых стран мира по размерам производства электроэнергии, 2006 г.<br><br>4x6<br><br>Страна Выработка в млрд кВт*ч Страна Выработка в млрд кВтвч<br>1. США 4300 6. ФРГ 635<br>2. Китай 2865 7. Канада 615<br>3. Япония 1100 8. Франция 575<br>4. Россия 995 9. Бразилия 420<br>5. Индия 745 10. Великобритания 400<br><br>В структуре мирового производства электроэнергии 66 % приходится на тепловые электростанции (ТЭС), 16 % — на гидроэлектростанции (ГЭС), 16 % — на атомные электростанции (АЭС) и 2 % — на использование альтернативных источников энергии (геотермальные, приливные, солнечные, ветровые электростанции).<br><br>Это означает, что ведущая роль в мировом производстве электроэнергии по-прежнему принадлежит тепловой электроэнергетике. Больше всего электроэнергии на ТЭС вырабатывают США, Китай, Япония, Россия и Индия. Однако в большинстве стран доля ТЭС в выработке уже не растет. Во многом это объясняется тем, что они оказывают большое отрицательное воздействие на окружающую среду, загрязняя атмосферу. <br><br>Гидроэлектростанции не загрязняют окружающую среду, а мировой гидроэнергопотенциал пока использован примерно на 15 %, что открывает хорошие перспективы для развития гидроэнергетики. Однако в экономически развитых странах этот потенциал использован уже в значительно большей степени (в Японии на 2/з> в США на 3/5, в Западной Европе более чем на У2). То же относится и к европейской части России. Поэтому центр тяжести в мировом гидроэнергостроитель- стве все более смещается в развивающиеся страны, в первую очередь в Бразилию, где работает ГЭС «Итай- пу» мощностью более 12 млн кВт, и в Китай, где завершается сооружение ГЭС Санься («Три ущелья») мощностью свыше 18 млн кВт. Больше всего электроэнергии на ГЭС вырабатывается в Канаде, Китае, Бразилии, США и России. В России ГЭС дают 18 % общей выработки электроэнергии.<br><br>Мировую атомную энергетику ныне представляют 440 атомных реакторов, работающих в 30 странах. За небольшим исключением (Индия, Китай, Аргентина, Мексика) все они расположены в экономически развитых странах. Из суммарной мощности АЭС мира на рубеже XX и XXI вв. на долю Западной Европы приходилось 35 %, Северной Америки — 31 %, зарубежной Азии — 17 %, Восточной Европы — 14 %, тогда как на остальные регионы всего 3 %. В результате в первую десятку стран по производству энергии на АЭС входят только экономически развитые страны.<br><br>Однако по доле АЭС в общей выработке электроэнергии страны мира различаются очень сильно. В Литве эта доля составляет 80 %, во Франции — 77 %, в Бельгии — 55 %, в Швеции — 50 %, тогда как в США — 19 %, в России — 16 %.<br><br>Таблица 30 <br><br>Десять первых стран мира по производству электроэнергии на АЭС<br><br><br>4x6<br><br>Главные перспективы развития мировой атомной энергетики ныне связаны со странами Восточной и Южной Азии — Китаем, Индией, Японией, Республикой Корея, а также Тайванем, где за последнее время было построено большинство новых АЭС. Перспективы дальнейшего роста этого сектора энергетики наиболее впечатляющи в Китае и Индии. До 2030 г. мощность АЭС Китая должна возрасти на 36, а Индии — на 17 млн кВт. В Республике Корея такое увеличение составит 16, в Японии — 14, в США — 13, в Канаде — 6 млн кВт. Стратегия развития атомной энергетики России намечает на 2020 г. достижение следующих показателей: установленная мощность АЭС — 50 млн кВт, выработка электроэнергии — 350 млрд кВт*ч, доля АЭС в общей выработке — 20 %.<br><br>Альтернативные источники пока обеспечивают лишь очень небольшую часть мировой потребности в электроэнергии. Только в некоторых странах Центральной Америки, на Филиппинах и в Исландии существенное значение имеют геотермальные электростанции. В Западной Европе и США быстро развивается ветроэнергетика.<br><br><br><br><br>

| + | ''' § 2. Топливно-энергетическая промышленность'''<br><br>Производство и потребление топлива и энергии служат основой обеспечения необходимых условий жизнедеятельности и развития человечества, уровня его экономического развития, а также взаимоотношений общества с окружающей средой. Эта особая роль энергетики в полной мере проявилась уже в XX в., когда начали широко использовать все виды минерального топлива и на их базе производить электроэнергию и тепло. Неудивительно, что именно в эту эпоху топливно-энергетическая промышленность превратилась в одну из ведущих отраслей мирового хозяйства. На рубеже XXI в. проблемы энергоснабжения и энергетической безопасности приобрели еще большее значение.<br><br>Мировое потребление первичных энергоресурсов (ПЭР) постоянно возрастает. Если в 1950 г. оно составляло 3,9 млрд т условного топлива (тут), то в 2005 г. увеличилось до 14, 8 млрд тут, а к 2020 г может возрасти до 20 млрд тут. При этом доля развивающихся стран в мировом потреблении ПЭР все время возрастает и уже приближается к 45 %. Но поскольку население Юга гораздо больше, чем население Севера, то в расчете на душу населения на Севере потребляется в среднем 7 т, а на Юге 1 т условного топлива в год.<br><br>В течение XX в. в структуре потребления топлива и энергии произошли очень большие изменения. В середине этого столетия на смену угольному этапу пришел нефтегазовый этап, продолжающийся и теперь. В 2005 г. в структуре потребления первичных энергетических ресурсов на нефть приходилось 38,5 %, на уголь — 21,5 %, природный газ — 24,8 %, гидроэнергию — 9,1 % и на атомную энергию — 6,1 %. Согласно прогнозам, в перспективе больших изменений в этой структуре не предвидится. <br><br>'''Нефтяная промышленность''' — ведущая отрасль мировой топливно-энергетической промышленности. Она очень сильно влияет на все мировое хозяйство, да и на мировую политику. Нефть используется не только как источник энергии, но и как важное сырье для химической промышленности. Мировая добыча нефти, составлявшая в 1950 г. 525 млн т, в 2007 г. достигла 4,15 млрд т, то есть за 57 лет выросла в 7,3 раза. Такой рост вполне объясним. Он связан с постоянным возрастанием потребностей в этом виде ПЭР, с открытием многих новых крупных и крупнейших нефтяных бассейнов фактически во всех частях света. Конечно, нужно учитывать и освоение нефтегазовых акваторий континентального шельфа, которые в 1950 г. давали менее 1/10 добываемой в мире нефти, а ныне обеспечивают уже почти 1/з нефтедобычи. При этом и цена на нефть, которую обычно определяют в долларах за баррель (159 литров) не оставалась неизменной. В 1990-х гг. она оставалась относительно стабильной на уровне 15—20 долларов, но в начале XXI в. цена начала быстро расти — до 50 долларов в 2005 г., 80-90 долларов в 2007 г. и 140—150 долларов в 2008 г. Такой рост цен на нефть послужил одной из причин мирового финансово- экономического кризиса 2008—2009 гг.<br><br>'''География мировой добычи нефти'''. Главная особенность мировой нефтедобычи заключается в очень высокой доле стран Юга. Ведущую роль здесь играют страны — члены ОПЕК, которые определяют путем переговоров между собой квоты добычи нефти и регулируют ее поставки на мировой рынок. В 2005 г. суммарная добыча нефти странами ОПЕК превысила 1,6 млрд т, составив 42 % мировой добычи. Но если учесть, что довольно много нефти добывают и другие страны Юга, не входящие в ОПЕК (Мексика, Бразилия, Китай, Ангола, Египет и др.), то общая доля стран Юга увеличится до 66 % (для сравнения: 19 % добывается в странах Севера и 15 % — в странах с переходной экономикой). Из континентов мира на первом месте по добыче нефти оказывается зарубежная Азия, благодаря странам Персидского залива.<br><br>Всего в мире добыча нефти ведется примерно в 100 странах. Но географию мировой нефтедобычи определяют те 12 стран, где она превышает 100 млн т в год (см. табл. 27).<br><br>Более половины всей добываемой в мире нефти поступает на мировой рынок. Главными экспортерами нефти являются страны Персидского залива, Россия, страны Западной Европы, Северной и Западной Африки и Карибского бассейна (рис. 39). А главными импортерами выступают США, страны Западной Европы, Япония и Китай. <br><br>[[Image:27-03-05.jpg]] |

| | + | |

| | + | '''<br>''Таблица 27''<br><br> Главные нефтедобывающие страны мира в 2007 г.'''<br> |

| | + | |

| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 501px; height: 139px;" |

| | + | |- |

| | + | | '''Страна''' |

| | + | | ''' Добыча, млн т''' |

| | + | | ''' Страна''' |

| | + | | ''' Добыча, млн т''' |

| | + | |- |

| | + | | 1. Россия |

| | + | | 490 |

| | + | | 7. Норвегия |

| | + | | 160 |

| | + | |- |

| | + | | 2. Саудовская Аравия |

| | + | | 475 <br> |

| | + | | 8. Канада |

| | + | | 157 |

| | + | |- |

| | + | | 3. США |

| | + | | 380 |

| | + | | 9. Венесуэла |

| | + | | 154 |

| | + | |- |

| | + | | 4. Иран |

| | + | | 200 |

| | + | | 10. Нигерия |

| | + | | 123 |

| | + | |- |

| | + | | 5. Китай |

| | + | | 180 |

| | + | | 11. Кувейт |

| | + | | 121 |

| | + | |- |

| | + | | 6. Мексика |

| | + | | 170 |

| | + | | 12. ОАЭ |

| | + | | 120 |

| | + | |} |

| | + | |

| | + | <br>По рисунку 39 можно определить и главные морские «нефтяные мосты», то есть направления перевозок нефти от производителей к импортерам:<br><br>— Персидский залив —> Япония, Китай и Республика Корея;<br>— Персидский залив —> зарубежная Европа;<br>— Персидский залив —> США;<br>— Карибский бассейн —> США;<br>— Юго-Восточная Азия —> Япония, Китай и Республика Корея;<br>— Северная Африка —> зарубежная Европа;<br>— Западная Африка —> зарубежная Европа;<br>— Западная Африка —> США, Латинская Америка.<br><br>К этому перечню остается добавить главный сухопутный «мост», связывающий Россию со странами зарубежной Европы и странами СНГ. Ныне Россия выступает в роли не только крупнейшего производителя, но и крупнейшего экспортера нефти на мировой рынок, причем темпы роста импорта превышают рост нефтедобычи. В 2007 г. Россия экспортировала (в основном в дальнее зарубежье) почти 350 млн т нефти и нефтепродуктов, получив за них 160 млрд долларов, обеспечивших ее основные валютные доходы.<br><br>'''Газовая промышленность '''отличается постоянным и устойчивым ростом: мировая добыча природного газа увеличилась с 1 трлн м3 в 1970 г. до 3 трлн м3 в 2007 г. Среди крупных газодобывающих регионов мира первое место занимает СНГ, за ним идут Северная Америка, потом зарубежная Азия, зарубежная Европа и другие регионы. Из отдельных стран по добыче природного газа особо выделяются Россия и США (табл. 28).<br>''<br>'''Таблица 28''' |

| | + | |

| | + | ''' Первые десять газодобывающих стран, 2006 г.'''<br>''' ''' |

| | + | |

| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 530px; height: 120px;" |

| | + | |- |

| | + | | '''Страна''' |

| | + | | ''' Добыча, млрд м<sup>3 <br></sup>''' |

| | + | | '''Страна''' |

| | + | | ''' Добыча, млрд м<sup>3 <br></sup>''' |

| | + | |- |

| | + | | 1. Россия <br> |

| | + | | 656 |

| | + | | 6. Алжир |

| | + | | 85 |

| | + | |- |

| | + | | 2. США |

| | + | | 524 |

| | + | | 7. Великобритания |

| | + | | 80 |

| | + | |- |

| | + | | 3. Канада |

| | + | | 187 |

| | + | | 8. Индонезия |

| | + | | 74 |

| | + | |- |

| | + | | 4. Иран |

| | + | | 105 |

| | + | | 9. Саудовская Аравия |

| | + | | 74 |

| | + | |- |

| | + | | 5. Норвегия |

| | + | | 88 |

| | + | | 10. Нидерланды |

| | + | | 62 |

| | + | |} |

| | + | <br>Из таблицы следует, что страны, занимающие первые три места в добыче природного газа, дают почти половину (46 %) мировой добычи, а первые 10 стран — 63 %.<br><br>Большинство стран ведет добычу природного газа на суше. Но в Мексиканском, Гвинейском, Персидском заливах, в Карибском, Северном, Каспийском и морях <br><br>Юго-Восточной Азии широко используются шельфовые месторождения. Например, в Великобритании, Норвегии, Дании, ОАЭ, Катаре, Таиланде, Вьетнаме, Новой Зеландии доля морской добычи газа составляет 75-100 %. Россия, как исконно континентальная страна, ведет добычу главным образом на суше. Правда, в 2009 г. началась добыча «морского газа» у берегов Сахалина, а в ближайшей перспективе ожидается освоение газовых месторождений на шельфе Каспия и Баренцева моря (Штокманов- ское месторождение).<br><br>Около 30 % всего добываемого в мире природного газа участвует в экспортно-импортных операциях. В роли крупнейших экспортеров газа выступают Россия (190 млрд м3 в 2008 г.), Канада, Норвегия, Алжир, Нидерланды, Туркмения и Индонезия. Главные импортеры газа находятся в зарубежной Европе — это Германия, Италия, Франция, в зарубежной Азии — Япония, Республика Корея и в Северной Америке — США, которые ежегодно ввозят более 1000 млрд м<sup>3</sup> газа.<br><br>Экспорт природного газа осуществляется двумя способами: 1) по магистральным газопроводам и 2) в сжиженном виде с помощью морского транспорта. Соотношение между ними в 2006 г. составляло 540 и 210 млрд м3. Магистральные газопроводы обеспечивают в основном внутрирегиональную и внутриконтинентальную торговлю. Именно таким способом газ транспортируется из Норвегии и Нидерландов во многие соседние страны зарубежной Европы, из Канады — в США. Еще более показателен пример России, единая газопроводная система которой связана с аналогичными системами других стран СНГ и Балтии, практически всех (кроме Албании) стран Восточной Европы, многих стран Западной Европы, а также Турции. Ведется строительство газопровода, который соединит Россию со странами Восточной Азии, прежде всего с Китаем. Во второй половине XX в. в качестве нового важного фактора мировой энергетики начал выступать сжиженный природный газ (СПГ). Быстрое увеличение его экспорта на 9/ю связано с развивающимися странами, которые с помощью СПГ обеспечили себе широкий выход на мировой газовый рынок. В настоящее время экспортом СПГ занимаются, по меньшей мере, 10 развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Среди них особо выделяются Индонезия, Алжир, Малайзия, Катар и Нигерия.<br><br>'''Угольная промышленность''' развивается не столь быстрыми темпами, хотя мировая добыча угля уже превысила 6 млрд т. Из крупных регионов мира первое место по добыче занимают зарубежная Азия, второе — Северная Америка, третье — зарубежная Европа, четвертое — СНГ. В первую пятерку стран входят: Китай (2200 млнт), США (1050), Индия (450), Австралия (375) и Россия (325).<br><br>В международную торговлю ежегодно поступает 800 млн т угля. Крупнейшими его экспортерами являются США, Австралия, ЮАР, импортерами — Япония, Западная Европа. Мощные морские грузопотоки угля образовали так называемые «угольные мосты»: |

| | + | |

| | + | США —Западная Европа, <br>США —> Япония, <br>Австралия —> Япония, <br>Австралия —> Западная Европа, <br>ЮАР —> Япония.<br><br>'''Электроэнергетика '''также входит в состав мирового топливно-энергетического комплекса, образуя как бы его второй «этаж». Более того, она является базовой отраслью не только ТЭК, но и всего мирового хозяйства. <br><br>Такое ее положение объясняется тем, что электроэнергия представляет собой универсальный и технологически самый современный вид использования энергии, к тому же экологически безопасный. Характерные для этой отрасли опережающие (по сравнению с другими отраслями ТЭК) темпы роста не могли не сказаться и на динамике мирового производства электроэнергии, которую демонстрирует рисунок 40. Из него следует, что за вторую половину XX в. и начало XXI в. мировое производство электроэнергии увеличилось в 20 раз. 55 % мировой выработки обеспечивают экономически развитые страны Запада, 35 % — развивающиеся страны и 10 % — страны с переходной экономикой.<br><br>[[Image:27-03-06.jpg]]<br><br>Выработка электроэнергии из расчета на душу населения колеблется в очень больших пределах: от 25000 кВт*ч в Норвегии до 20—30 кВт • ч в некоторых странах Тропической Африки. Тем не менее в «первую десятку» стран по размерам производства электроэнергии входят уже три развивающиеся страны.<br>'''<br>''Таблица 29''<br><br> Десять первых стран мира по размерам производства электроэнергии, 2006 г.'''<br> |

| | + | |

| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 630px; height: 179px;" |

| | + | |- |

| | + | | ''' Страна''' |

| | + | | ''' Выработка в млрд кВтвч''' |

| | + | | ''' Страна''' |

| | + | | ''' Выработка в млрд кВтвч''' |

| | + | |- |

| | + | | 1. США <br> |

| | + | | 4300 |

| | + | | 6. ФРГ |

| | + | | 635 |

| | + | |- |

| | + | | 2. Китай |

| | + | | 2865 |

| | + | | 7. Канада |

| | + | | 615 |

| | + | |- |

| | + | | 3. Япония |

| | + | | 1100 |

| | + | | 8. Франция |

| | + | | 575 |

| | + | |- |

| | + | | 4. Россия |

| | + | | 995 |

| | + | | 9. Бразилия |

| | + | | 420 |

| | + | |- |

| | + | | 5. Индия <br> |

| | + | | 745 |

| | + | | 10. Великобритания |

| | + | | 400 |

| | + | |} |

| | + | |

| | + | <br>В структуре мирового производства электроэнергии 66 % приходится на тепловые электростанции (ТЭС), 16 % — на гидроэлектростанции (ГЭС), 16 % — на атомные электростанции (АЭС) и 2 % — на использование альтернативных источников энергии (геотермальные, приливные, солнечные, ветровые электростанции).<br><br>Это означает, что ведущая роль в мировом производстве электроэнергии по-прежнему принадлежит тепловой электроэнергетике. Больше всего электроэнергии на ТЭС вырабатывают США, Китай, Япония, Россия и Индия. Однако в большинстве стран доля ТЭС в выработке уже не растет. Во многом это объясняется тем, что они оказывают большое отрицательное воздействие на окружающую среду, загрязняя атмосферу. <br><br>'''Гидроэлектростанции''' не загрязняют окружающую среду, а мировой гидроэнергопотенциал пока использован примерно на 15 %, что открывает хорошие перспективы для развития гидроэнергетики. Однако в экономически развитых странах этот потенциал использован уже в значительно большей степени (в Японии на 2/з> в США на 3/5, в Западной Европе более чем на У2). То же относится и к европейской части России. Поэтому центр тяжести в мировом гидроэнергостроитель- стве все более смещается в развивающиеся страны, в первую очередь в Бразилию, где работает ГЭС «Итай- пу» мощностью более 12 млн кВт, и в Китай, где завершается сооружение ГЭС Санься («Три ущелья») мощностью свыше 18 млн кВт. Больше всего электроэнергии на ГЭС вырабатывается в Канаде, Китае, Бразилии, США и России. В России ГЭС дают 18 % общей выработки электроэнергии.<br><br>Мировую атомную энергетику ныне представляют 440 атомных реакторов, работающих в 30 странах. За небольшим исключением (Индия, Китай, Аргентина, Мексика) все они расположены в экономически развитых странах. Из суммарной мощности АЭС мира на рубеже XX и XXI вв. на долю Западной Европы приходилось 35 %, Северной Америки — 31 %, зарубежной Азии — 17 %, Восточной Европы — 14 %, тогда как на остальные регионы всего 3 %. В результате в первую десятку стран по производству энергии на АЭС входят только экономически развитые страны.<br><br>Однако по доле АЭС в общей выработке электроэнергии страны мира различаются очень сильно. В Литве эта доля составляет 80 %, во Франции — 77 %, в Бельгии — 55 %, в Швеции — 50 %, тогда как в США — 19 %, в России — 16 %.<br>'''<br>''Таблица 30 ''<br><br> Десять первых стран мира по производству электроэнергии на АЭС''' |

| | + | |

| | + | [[Image:27-03-07.jpg]]<br><br>Главные перспективы развития мировой атомной энергетики ныне связаны со странами Восточной и Южной Азии — Китаем, Индией, Японией, Республикой Корея, а также Тайванем, где за последнее время было построено большинство новых АЭС. Перспективы дальнейшего роста этого сектора энергетики наиболее впечатляющи в Китае и Индии. До 2030 г. мощность АЭС Китая должна возрасти на 36, а Индии — на 17 млн кВт. В Республике Корея такое увеличение составит 16, в Японии — 14, в США — 13, в Канаде — 6 млн кВт. Стратегия развития атомной энергетики России намечает на 2020 г. достижение следующих показателей: установленная мощность АЭС — 50 млн кВт, выработка электроэнергии — 350 млрд кВт*ч, доля АЭС в общей выработке — 20 %.<br><br>Альтернативные источники пока обеспечивают лишь очень небольшую часть мировой потребности в электроэнергии. Только в некоторых странах Центральной Америки, на Филиппинах и в Исландии существенное значение имеют геотермальные электростанции. В Западной Европе и США быстро развивается ветроэнергетика.<br><br><br> |

| | | | |

| | <br> | | <br> |

Версия 13:26, 18 апреля 2012

Гипермаркет знаний>>География>>География 7 класс>> Топливно-энергетическая промышленность

§ 2. Топливно-энергетическая промышленность

Производство и потребление топлива и энергии служат основой обеспечения необходимых условий жизнедеятельности и развития человечества, уровня его экономического развития, а также взаимоотношений общества с окружающей средой. Эта особая роль энергетики в полной мере проявилась уже в XX в., когда начали широко использовать все виды минерального топлива и на их базе производить электроэнергию и тепло. Неудивительно, что именно в эту эпоху топливно-энергетическая промышленность превратилась в одну из ведущих отраслей мирового хозяйства. На рубеже XXI в. проблемы энергоснабжения и энергетической безопасности приобрели еще большее значение.

Мировое потребление первичных энергоресурсов (ПЭР) постоянно возрастает. Если в 1950 г. оно составляло 3,9 млрд т условного топлива (тут), то в 2005 г. увеличилось до 14, 8 млрд тут, а к 2020 г может возрасти до 20 млрд тут. При этом доля развивающихся стран в мировом потреблении ПЭР все время возрастает и уже приближается к 45 %. Но поскольку население Юга гораздо больше, чем население Севера, то в расчете на душу населения на Севере потребляется в среднем 7 т, а на Юге 1 т условного топлива в год.

В течение XX в. в структуре потребления топлива и энергии произошли очень большие изменения. В середине этого столетия на смену угольному этапу пришел нефтегазовый этап, продолжающийся и теперь. В 2005 г. в структуре потребления первичных энергетических ресурсов на нефть приходилось 38,5 %, на уголь — 21,5 %, природный газ — 24,8 %, гидроэнергию — 9,1 % и на атомную энергию — 6,1 %. Согласно прогнозам, в перспективе больших изменений в этой структуре не предвидится.

Нефтяная промышленность — ведущая отрасль мировой топливно-энергетической промышленности. Она очень сильно влияет на все мировое хозяйство, да и на мировую политику. Нефть используется не только как источник энергии, но и как важное сырье для химической промышленности. Мировая добыча нефти, составлявшая в 1950 г. 525 млн т, в 2007 г. достигла 4,15 млрд т, то есть за 57 лет выросла в 7,3 раза. Такой рост вполне объясним. Он связан с постоянным возрастанием потребностей в этом виде ПЭР, с открытием многих новых крупных и крупнейших нефтяных бассейнов фактически во всех частях света. Конечно, нужно учитывать и освоение нефтегазовых акваторий континентального шельфа, которые в 1950 г. давали менее 1/10 добываемой в мире нефти, а ныне обеспечивают уже почти 1/з нефтедобычи. При этом и цена на нефть, которую обычно определяют в долларах за баррель (159 литров) не оставалась неизменной. В 1990-х гг. она оставалась относительно стабильной на уровне 15—20 долларов, но в начале XXI в. цена начала быстро расти — до 50 долларов в 2005 г., 80-90 долларов в 2007 г. и 140—150 долларов в 2008 г. Такой рост цен на нефть послужил одной из причин мирового финансово- экономического кризиса 2008—2009 гг.

География мировой добычи нефти. Главная особенность мировой нефтедобычи заключается в очень высокой доле стран Юга. Ведущую роль здесь играют страны — члены ОПЕК, которые определяют путем переговоров между собой квоты добычи нефти и регулируют ее поставки на мировой рынок. В 2005 г. суммарная добыча нефти странами ОПЕК превысила 1,6 млрд т, составив 42 % мировой добычи. Но если учесть, что довольно много нефти добывают и другие страны Юга, не входящие в ОПЕК (Мексика, Бразилия, Китай, Ангола, Египет и др.), то общая доля стран Юга увеличится до 66 % (для сравнения: 19 % добывается в странах Севера и 15 % — в странах с переходной экономикой). Из континентов мира на первом месте по добыче нефти оказывается зарубежная Азия, благодаря странам Персидского залива.

Всего в мире добыча нефти ведется примерно в 100 странах. Но географию мировой нефтедобычи определяют те 12 стран, где она превышает 100 млн т в год (см. табл. 27).

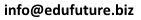

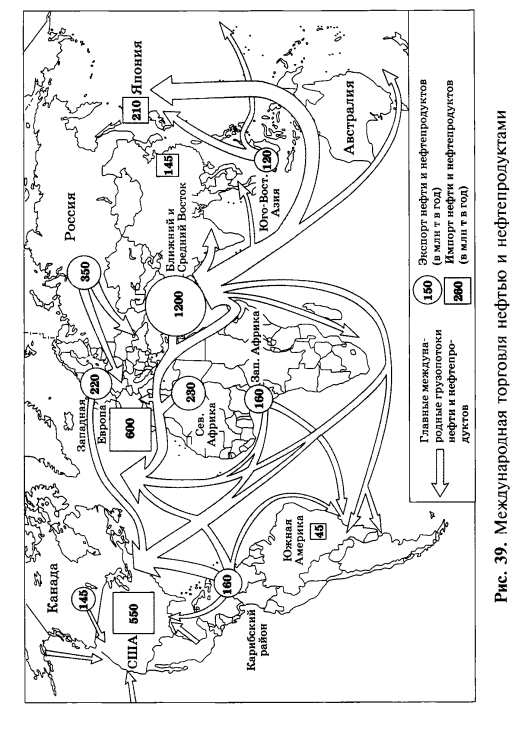

Более половины всей добываемой в мире нефти поступает на мировой рынок. Главными экспортерами нефти являются страны Персидского залива, Россия, страны Западной Европы, Северной и Западной Африки и Карибского бассейна (рис. 39). А главными импортерами выступают США, страны Западной Европы, Япония и Китай.

Таблица 27

Главные нефтедобывающие страны мира в 2007 г.

| Страна

| Добыча, млн т

| Страна

| Добыча, млн т

|

| 1. Россия

| 490

| 7. Норвегия

| 160

|

| 2. Саудовская Аравия

| 475

| 8. Канада

| 157

|

| 3. США

| 380

| 9. Венесуэла

| 154

|

| 4. Иран

| 200

| 10. Нигерия

| 123

|

| 5. Китай

| 180

| 11. Кувейт

| 121

|

| 6. Мексика

| 170

| 12. ОАЭ

| 120

|

По рисунку 39 можно определить и главные морские «нефтяные мосты», то есть направления перевозок нефти от производителей к импортерам:

— Персидский залив —> Япония, Китай и Республика Корея;

— Персидский залив —> зарубежная Европа;

— Персидский залив —> США;

— Карибский бассейн —> США;

— Юго-Восточная Азия —> Япония, Китай и Республика Корея;

— Северная Африка —> зарубежная Европа;

— Западная Африка —> зарубежная Европа;

— Западная Африка —> США, Латинская Америка.

К этому перечню остается добавить главный сухопутный «мост», связывающий Россию со странами зарубежной Европы и странами СНГ. Ныне Россия выступает в роли не только крупнейшего производителя, но и крупнейшего экспортера нефти на мировой рынок, причем темпы роста импорта превышают рост нефтедобычи. В 2007 г. Россия экспортировала (в основном в дальнее зарубежье) почти 350 млн т нефти и нефтепродуктов, получив за них 160 млрд долларов, обеспечивших ее основные валютные доходы.

Газовая промышленность отличается постоянным и устойчивым ростом: мировая добыча природного газа увеличилась с 1 трлн м3 в 1970 г. до 3 трлн м3 в 2007 г. Среди крупных газодобывающих регионов мира первое место занимает СНГ, за ним идут Северная Америка, потом зарубежная Азия, зарубежная Европа и другие регионы. Из отдельных стран по добыче природного газа особо выделяются Россия и США (табл. 28).

Таблица 28

Первые десять газодобывающих стран, 2006 г.

| Страна

| Добыча, млрд м3

| Страна

| Добыча, млрд м3

|

1. Россия

| 656

| 6. Алжир

| 85

|

| 2. США

| 524

| 7. Великобритания

| 80

|

| 3. Канада

| 187

| 8. Индонезия

| 74

|

| 4. Иран

| 105

| 9. Саудовская Аравия

| 74

|

| 5. Норвегия

| 88

| 10. Нидерланды

| 62

|

Из таблицы следует, что страны, занимающие первые три места в добыче природного газа, дают почти половину (46 %) мировой добычи, а первые 10 стран — 63 %.

Большинство стран ведет добычу природного газа на суше. Но в Мексиканском, Гвинейском, Персидском заливах, в Карибском, Северном, Каспийском и морях

Юго-Восточной Азии широко используются шельфовые месторождения. Например, в Великобритании, Норвегии, Дании, ОАЭ, Катаре, Таиланде, Вьетнаме, Новой Зеландии доля морской добычи газа составляет 75-100 %. Россия, как исконно континентальная страна, ведет добычу главным образом на суше. Правда, в 2009 г. началась добыча «морского газа» у берегов Сахалина, а в ближайшей перспективе ожидается освоение газовых месторождений на шельфе Каспия и Баренцева моря (Штокманов- ское месторождение).

Около 30 % всего добываемого в мире природного газа участвует в экспортно-импортных операциях. В роли крупнейших экспортеров газа выступают Россия (190 млрд м3 в 2008 г.), Канада, Норвегия, Алжир, Нидерланды, Туркмения и Индонезия. Главные импортеры газа находятся в зарубежной Европе — это Германия, Италия, Франция, в зарубежной Азии — Япония, Республика Корея и в Северной Америке — США, которые ежегодно ввозят более 1000 млрд м3 газа.

Экспорт природного газа осуществляется двумя способами: 1) по магистральным газопроводам и 2) в сжиженном виде с помощью морского транспорта. Соотношение между ними в 2006 г. составляло 540 и 210 млрд м3. Магистральные газопроводы обеспечивают в основном внутрирегиональную и внутриконтинентальную торговлю. Именно таким способом газ транспортируется из Норвегии и Нидерландов во многие соседние страны зарубежной Европы, из Канады — в США. Еще более показателен пример России, единая газопроводная система которой связана с аналогичными системами других стран СНГ и Балтии, практически всех (кроме Албании) стран Восточной Европы, многих стран Западной Европы, а также Турции. Ведется строительство газопровода, который соединит Россию со странами Восточной Азии, прежде всего с Китаем. Во второй половине XX в. в качестве нового важного фактора мировой энергетики начал выступать сжиженный природный газ (СПГ). Быстрое увеличение его экспорта на 9/ю связано с развивающимися странами, которые с помощью СПГ обеспечили себе широкий выход на мировой газовый рынок. В настоящее время экспортом СПГ занимаются, по меньшей мере, 10 развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Среди них особо выделяются Индонезия, Алжир, Малайзия, Катар и Нигерия.

Угольная промышленность развивается не столь быстрыми темпами, хотя мировая добыча угля уже превысила 6 млрд т. Из крупных регионов мира первое место по добыче занимают зарубежная Азия, второе — Северная Америка, третье — зарубежная Европа, четвертое — СНГ. В первую пятерку стран входят: Китай (2200 млнт), США (1050), Индия (450), Австралия (375) и Россия (325).

В международную торговлю ежегодно поступает 800 млн т угля. Крупнейшими его экспортерами являются США, Австралия, ЮАР, импортерами — Япония, Западная Европа. Мощные морские грузопотоки угля образовали так называемые «угольные мосты»:

США —Западная Европа,

США —> Япония,

Австралия —> Япония,

Австралия —> Западная Европа,

ЮАР —> Япония.

Электроэнергетика также входит в состав мирового топливно-энергетического комплекса, образуя как бы его второй «этаж». Более того, она является базовой отраслью не только ТЭК, но и всего мирового хозяйства.

Такое ее положение объясняется тем, что электроэнергия представляет собой универсальный и технологически самый современный вид использования энергии, к тому же экологически безопасный. Характерные для этой отрасли опережающие (по сравнению с другими отраслями ТЭК) темпы роста не могли не сказаться и на динамике мирового производства электроэнергии, которую демонстрирует рисунок 40. Из него следует, что за вторую половину XX в. и начало XXI в. мировое производство электроэнергии увеличилось в 20 раз. 55 % мировой выработки обеспечивают экономически развитые страны Запада, 35 % — развивающиеся страны и 10 % — страны с переходной экономикой.

Выработка электроэнергии из расчета на душу населения колеблется в очень больших пределах: от 25000 кВт*ч в Норвегии до 20—30 кВт • ч в некоторых странах Тропической Африки. Тем не менее в «первую десятку» стран по размерам производства электроэнергии входят уже три развивающиеся страны.

Таблица 29

Десять первых стран мира по размерам производства электроэнергии, 2006 г.

| Страна

| Выработка в млрд кВтвч

| Страна

| Выработка в млрд кВтвч

|

1. США

| 4300

| 6. ФРГ

| 635

|

| 2. Китай

| 2865

| 7. Канада

| 615

|

| 3. Япония

| 1100

| 8. Франция

| 575

|

| 4. Россия

| 995

| 9. Бразилия

| 420

|

5. Индия

| 745

| 10. Великобритания

| 400

|

В структуре мирового производства электроэнергии 66 % приходится на тепловые электростанции (ТЭС), 16 % — на гидроэлектростанции (ГЭС), 16 % — на атомные электростанции (АЭС) и 2 % — на использование альтернативных источников энергии (геотермальные, приливные, солнечные, ветровые электростанции).

Это означает, что ведущая роль в мировом производстве электроэнергии по-прежнему принадлежит тепловой электроэнергетике. Больше всего электроэнергии на ТЭС вырабатывают США, Китай, Япония, Россия и Индия. Однако в большинстве стран доля ТЭС в выработке уже не растет. Во многом это объясняется тем, что они оказывают большое отрицательное воздействие на окружающую среду, загрязняя атмосферу.

Гидроэлектростанции не загрязняют окружающую среду, а мировой гидроэнергопотенциал пока использован примерно на 15 %, что открывает хорошие перспективы для развития гидроэнергетики. Однако в экономически развитых странах этот потенциал использован уже в значительно большей степени (в Японии на 2/з> в США на 3/5, в Западной Европе более чем на У2). То же относится и к европейской части России. Поэтому центр тяжести в мировом гидроэнергостроитель- стве все более смещается в развивающиеся страны, в первую очередь в Бразилию, где работает ГЭС «Итай- пу» мощностью более 12 млн кВт, и в Китай, где завершается сооружение ГЭС Санься («Три ущелья») мощностью свыше 18 млн кВт. Больше всего электроэнергии на ГЭС вырабатывается в Канаде, Китае, Бразилии, США и России. В России ГЭС дают 18 % общей выработки электроэнергии.

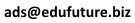

Мировую атомную энергетику ныне представляют 440 атомных реакторов, работающих в 30 странах. За небольшим исключением (Индия, Китай, Аргентина, Мексика) все они расположены в экономически развитых странах. Из суммарной мощности АЭС мира на рубеже XX и XXI вв. на долю Западной Европы приходилось 35 %, Северной Америки — 31 %, зарубежной Азии — 17 %, Восточной Европы — 14 %, тогда как на остальные регионы всего 3 %. В результате в первую десятку стран по производству энергии на АЭС входят только экономически развитые страны.

Однако по доле АЭС в общей выработке электроэнергии страны мира различаются очень сильно. В Литве эта доля составляет 80 %, во Франции — 77 %, в Бельгии — 55 %, в Швеции — 50 %, тогда как в США — 19 %, в России — 16 %.

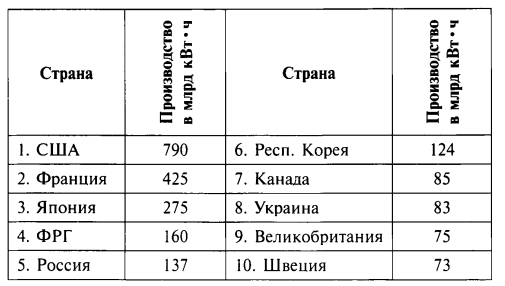

Таблица 30

Десять первых стран мира по производству электроэнергии на АЭС

Главные перспективы развития мировой атомной энергетики ныне связаны со странами Восточной и Южной Азии — Китаем, Индией, Японией, Республикой Корея, а также Тайванем, где за последнее время было построено большинство новых АЭС. Перспективы дальнейшего роста этого сектора энергетики наиболее впечатляющи в Китае и Индии. До 2030 г. мощность АЭС Китая должна возрасти на 36, а Индии — на 17 млн кВт. В Республике Корея такое увеличение составит 16, в Японии — 14, в США — 13, в Канаде — 6 млн кВт. Стратегия развития атомной энергетики России намечает на 2020 г. достижение следующих показателей: установленная мощность АЭС — 50 млн кВт, выработка электроэнергии — 350 млрд кВт*ч, доля АЭС в общей выработке — 20 %.

Альтернативные источники пока обеспечивают лишь очень небольшую часть мировой потребности в электроэнергии. Только в некоторых странах Центральной Америки, на Филиппинах и в Исландии существенное значение имеют геотермальные электростанции. В Западной Европе и США быстро развивается ветроэнергетика.

Максаковский В.П., Петрова Н.Н., Физическая и экономическая география мира. - М.:Айрис-пресс, 2010. - 368с.:ил.

Содержание урока

конспект урока конспект урока

опорный каркас опорный каркас

презентация урока презентация урока

акселеративные методы акселеративные методы

интерактивные технологии

Практика интерактивные технологии

Практика

задачи и упражнения задачи и упражнения

самопроверка самопроверка

практикумы, тренинги, кейсы, квесты практикумы, тренинги, кейсы, квесты

домашние задания домашние задания

дискуссионные вопросы дискуссионные вопросы

риторические вопросы от учеников

Иллюстрации риторические вопросы от учеников

Иллюстрации

аудио-, видеоклипы и мультимедиа аудио-, видеоклипы и мультимедиа

фотографии, картинки фотографии, картинки

графики, таблицы, схемы графики, таблицы, схемы

юмор, анекдоты, приколы, комиксы юмор, анекдоты, приколы, комиксы

притчи, поговорки, кроссворды, цитаты

Дополнения притчи, поговорки, кроссворды, цитаты

Дополнения

рефераты рефераты

статьи статьи

фишки для любознательных фишки для любознательных

шпаргалки шпаргалки

учебники основные и дополнительные учебники основные и дополнительные

словарь терминов словарь терминов

прочие

Совершенствование учебников и уроков прочие

Совершенствование учебников и уроков

исправление ошибок в учебнике исправление ошибок в учебнике

обновление фрагмента в учебнике обновление фрагмента в учебнике

элементы новаторства на уроке элементы новаторства на уроке

замена устаревших знаний новыми

Только для учителей замена устаревших знаний новыми

Только для учителей

идеальные уроки идеальные уроки

календарный план на год календарный план на год

методические рекомендации методические рекомендации

программы программы

обсуждения

Интегрированные уроки обсуждения

Интегрированные уроки

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

|