|

Гипермаркет знаний>>География>>География 6 класс>> Почва как особое природное тело

'

§ 2. Почва как особое природное тело

Почвой называется поверхностный слой земной коры, населенный организмами, содержащий органическое вещество и обладающий плодородием. Это один из важных компонентов любого природного комплекса.

Плодородие — это способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания и воде и обеспечивать урожай, благодаря совокупности определенных физических, химических и биологических свойств.

Плодородие — это важнейшее свойство почвы. Оно во многом зависит от наличия в ней органического вещества —гумуса. ГУмус образован разложившимися остатками отмерших растений и животных. Толщина этого слоя в почве различна: от 5 см в тундре до 1,8 м у степных черноземов Юга России.

Почва — природное тело, однако в процессе ее возделывания и окультуривания она становится продуктом труда.

Человек в известной степени может влиять на естественное плодородие. Почвы, измененные хозяйственной деятельностью, направленной на повышение их плодородия, называются окультуренными (от лат. cultura — обработка, уход). Привнося питательные вещества, улучшая структуру и состав почвы, активизируя биологическую деятельность микроорганизмов и т. п., человек научился придавать почве новые свойства, необходимые для возделывания тех или иных культур. При введении научно обоснованных севооборотов и систем обработки почвы, отвечающих местным условиям, применении органических и минеральных удобрений, создании на полях специальных лесополос для сохранения влаги и защиты от водной и ветровой эрозии плодородие почвы можно не только сохранить, но и повысить.

Основоположник учения о почве В.В.Докучаев опубликовал в 1883 г. книгу «Русский чернозем», в которой не только раскрыл происхождение черноземов, их свойства и географию, но и показал, что почва — особое естественно-историческое тело, образовавшееся в результате совокупной деятельности 5 факторов почвообразования: материнской породы, растительных и животных организмов, климата, рельефа местности и возраста почвы. Таким образом, он сформулировал закон зональности почв.

Там, где осадков выпадает мало и растительность скудная, почвенный слой тонкий и содержит мало гумуса. Наоборот, в местах с достаточным количеством тепла, осадков и богатой, травянистой растительностью образуются более мощные плодородные почвы. Поэтому почвы на Земном шаре закономерно изменяются от экватора к полюсам (см. карту атласа).

Почвы экваториальных лесов формируются в условиях влажного и жаркого климата. Материнские породы (основа, на которой формируется почвенный слой) богаты соединениями железа, а поэтому имеют красный цвет. Почвы, образующиеся на этих породах, приобретают также красноватый оттенок. Так как почвы экваториальных лесов богаты железом и алюминием, их называют красно-желтыми ферралитными.

В саванне из-за недостатка влаги жизнедеятельность микроорганизмов замедляется и растительный опад богатого растительного покрова разлагается не полностью. Поэтому в почве накапливается перегной. Здесь образуются красно-бурые почвы.

В степях умеренного пояса в условиях жаркого и сухого лета, сухой и сравнительно холодной зимы преобладают плодородные черноземы.

В зоне тайги преобладают подзолистые почвы. Они образуются в условиях влажного и прохладного лета; из-за низких температур незначительный растительный опад медленно разлагается и дает небольшое количество гумуса. Под ним лежит белесый слой с нерастворимыми частицами породы, по цвету напоминающий золу. За цвет этого горизонта такие почвы названы подзолистыми.

В образовании дерново-подзолистых почво'мешанных лесов участвует не только древесная растительность, но и травяная.

Серые лесные почвы под широколиственными лесами содержат больше гумуса, чем почвы тайги и смешанных лесов. Ведущий почвообразовательный процесс в серых лесных почвах — гумусонакопление.

Высоким плодородием отличаются почвы речных долин. Причиной этого плодородия является ежегодно приносимый и осаждающийся ил. В пойме реки за долгие сотни лет образуются мощные отложения плодородного ила в несколько десятков метров толщиной. Такие почвы называются аллювиальными, т. е. наносными.

В тундре в условиях холодного лета и многолетней мерзлоты образуются тундрово-глеевые почвы, в которых растительные остатки разлагаются медленно. К тому же слой вечной мерзлоты препятствует просачиванию влаги, что ведет к заболачиванию почв.

Итак, на формирование почвы влияют многие факторы:

— свойства материнской породы, которые определяют физические свойства почвы и изначальное содержание в ней питательных элементов;

— климат (влияет на характер выветривания горных пород, на интенсивность процессов почвообразования, характер растительности и животного мира);

— растительность (определяет количество и состав растительного опада, который потом превращается в гумус; извлекает питательные элементы из почвы, рыхлит ее, предотвращает почвы от поверхностного смыва и эрозии);

— животные и микроорганизмы (влияют на разложение опада и формирование гумуса, рыхлят почву).

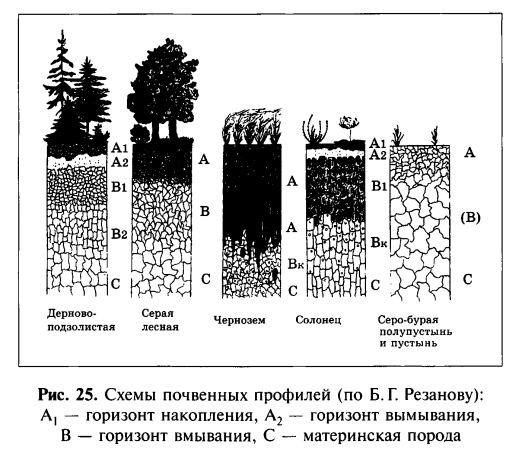

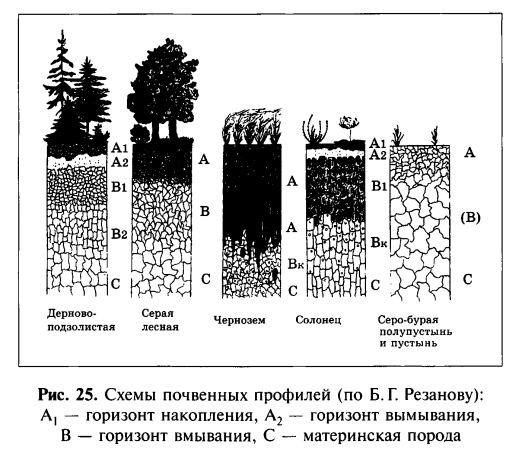

В результате процесса почвообразования происходит разделение почвенной толщи на горизонты.

Почвенные горизонты — слои почвы, различающиеся по цвету, составу, плотности и другим свойствам.

Гумусовый горизонт (или горизонт накопления) пронизан корнями, отмершими наземными и подземными частями растений, в нем много микроорганизмов, червей, личинок, насекомых. Здесь происходит накопление органического вещества и образование гумуса (перегноя). Присутствует во всех почвах, но его мощность и содержание гумуса различны. Количество перегноя уменьшается сверху вниз, из-за этого меняется цвет горизонта: становится светлее с глубиной (рис. 25).

Горизонт вымывания формируется в почвах в условиях большого количества осадков. Просачивающаяся сверху вода выносит из почвенного горизонта частички гумуса, оксиды железа и др. Горизонт обычно светло-серый, напоминающий золу; беден питательными веществами.

Горизонт вмывания — это горизонт, в котором накапливаются вещества, вынесенные из верхних горизонтов — оксиды железа, глинистые частицы и др.; обычно окрашен в бурый цвет, в лесах и лесостепи часто белесый из-за высокого содержания кальцита.

Ниже почвенных горизонтов располагается материнская порода, слабо затронутая процессом почвообразования. Почвенные горизонты в совокупности образуют т. н. почвенный профиль — вертикальный разрез почвы от поверхности до материнской породы. Каждому типу почв соответствует свой почвенный профиль.

Плодородие почвы существенно меняется в процессе эксплуатации и напрямую зависит от правильной организации севооборотов, применения удобрений, систем мелиорации, охраны почв от эрозии и засоления. Главная проблема мирового земельного фонда — это проблема деградации с/х земель. Под деградацией понимают истощение почвенного плодородия, эрозию почв, их загрязнение, снижение биологической продуктивности пастбищ, засоление и заболачивание орошаемых площадей, а также отчуждение земель для нужд жилищного, промышленного и транспортного строительства.

Одной из основных причин деградации почв является эрозия почв, т. е. разрушение почв водой и ветром (от 25 до 30 % пахотных земель). В зависимости от факторов, вызывающих эрозию почв, различают водную и ветровую эрозию. Мерами борьбы с водной эрозией являются в первую очередь правильная система севооборотов, создание защитных лесных насаждений и гидротехнических сооружений. При землеустройстве проектируют небольшие поля, вытянутые поперек склона, кроме того, проводят снегозадержание, вспашку с почвоуглублением и другие противоэрозионные мероприятия. Для борьбы с ветровой эрозией распашку земель проводят перпендикулярно господствующим ветрам, применяют безотвальную обработку почвы, сажают лесозащитные полосы.

Среди антропогенных причин деградации почв назовем в первую очередь вырубку лесов, неограниченный выпас скота, распространение монокультур. Важное место в системе охраны земельных ресурсов занимает рекультивация (восстановление) земель, нарушенных хозяйственной деятельностью человека. Это земли, нарушенные вследствие добычи торфа, разработки открытым способом полезных ископаемых, ирригационного строительства и т.д.

Максаковский В.П., Петрова Н.Н., Физическая и экономическая география мира. - М.:Айрис-пресс, 2010. - 368с.:ил.

Содержание урока

конспект урока конспект урока

опорный каркас опорный каркас

презентация урока презентация урока

акселеративные методы акселеративные методы

интерактивные технологии

Практика интерактивные технологии

Практика

задачи и упражнения задачи и упражнения

самопроверка самопроверка

практикумы, тренинги, кейсы, квесты практикумы, тренинги, кейсы, квесты

домашние задания домашние задания

дискуссионные вопросы дискуссионные вопросы

риторические вопросы от учеников

Иллюстрации риторические вопросы от учеников

Иллюстрации

аудио-, видеоклипы и мультимедиа аудио-, видеоклипы и мультимедиа

фотографии, картинки фотографии, картинки

графики, таблицы, схемы графики, таблицы, схемы

юмор, анекдоты, приколы, комиксы юмор, анекдоты, приколы, комиксы

притчи, поговорки, кроссворды, цитаты

Дополнения притчи, поговорки, кроссворды, цитаты

Дополнения

рефераты рефераты

статьи статьи

фишки для любознательных фишки для любознательных

шпаргалки шпаргалки

учебники основные и дополнительные учебники основные и дополнительные

словарь терминов словарь терминов

прочие

Совершенствование учебников и уроков прочие

Совершенствование учебников и уроков

исправление ошибок в учебнике исправление ошибок в учебнике

обновление фрагмента в учебнике обновление фрагмента в учебнике

элементы новаторства на уроке элементы новаторства на уроке

замена устаревших знаний новыми

Только для учителей замена устаревших знаний новыми

Только для учителей

идеальные уроки идеальные уроки

календарный план на год календарный план на год

методические рекомендации методические рекомендации

программы программы

обсуждения

Интегрированные уроки обсуждения

Интегрированные уроки

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

|